Maria Mulas

vedere le cose che nessun occhio ha scrutato

12 maggio_12 giugno 2010

Maria Mulas

Ci sono fotografi professionali e fotografi professionisti. Questa curiosa distinzione non vale nelle altre arti, ad esclusione della danza. C’è chi della fotografia fa il proprio mestiere, nel senso di ministero, e lo fa secondo una specialità precisa nella quale raggiunge il miglior grado di attitudine. Motivo per il quale ci sono fotografi di moda, di pubblicità, di architettura, di nature morte, di guerra o di sport, tutti eccellenti professionisti. C’è chi invece fa della fotografia la propria fede di vita, chi la professa, la fotografia, la celebra come un sacerdote d’una religione particolare, quella dello scatto, della cattura e della riproduzione dell’immagine. A questa seconda specie “professionale” appartengono varie tipologie di personaggi. La prima è sicuramente quella degli ingenui, alla quale una volta aderivano inconsapevolmente tutti i passa-tempisti in grado di montare una camera oscura per lo sviluppo. Era in passato spesso fiorente fra gli adolescenti, non perché gli adolescenti fossero ingenui ma perché erano, come tuttora sono, pronti alla perenne sperimentazione. Oggi si è enormemente allargata, da quando la ripresa con macchina digitale ha eliminato tutte le alchemiche diavolerie che rendevano esoterica la pratica della pellicola. L’attualità è permissiva: si vede ora sulle schermo del display ciò che si vedrà sul desktop del computer e più o meno ciò che si vedrà in una futura stampa su carta. Gli ingenui di oggi si possono talvolta spacciare per professionisti. La seconda categoria dei professionali è quella epica dei fotoamatori. Se ne trovano casi esemplari nel passato, dagli anni trenta del secolo scorso in poi. Ne fu un eroe quel Mario Giacomelli che passò l’esistenza campando con una piccola tipografia dove stampava biglietti da visita mentre passò la vita a sviluppare nel retrobottega gli scatti fotografi coi quali raccontava il suo mondo, i suoi campi, le sue visioni del mare, la sua ironia nel guardare i preti che giocavano a palle di neve. Questa categoria stimolante, che ha tuttora in Lanfranco Colombo il suo vate conclamato, sembra ora in obsolescenza. Nessuno ha più tempo da perdere per la poesia. E poi vi è una terza categoria di professionali che ha recentemente scoperto la fotografia come forma d’arte in se: trovano in questa gli elementi di base per una trasformazione successiva in opere definitive, replicabili senz’altro in molteplici esemplari ma non più riproducibili, senza che perdano impatto, sulla carta patinata dei cataloghi o delle riviste. Talvolta queste percorsi portano addirittura alla rielaborazione dell’immagine di partenza con interventi grafici o fisici, concreti o virtuali.

Maria Mulas è una fotografa particolare, perché traversa con disinvoltura le categorie. E’ una professionale diventata per forza delle cose professionista. La sua natura l’avrebbe portata ad appartenere alla scuola dei Giacomelli, cioè a raccontare con la macchina fotografica il mondo che percorreva esattamente come uno scrittore lo racconta con la macchina per scrivere. Il professionismo imperante le chiese di dare alla professionalità sua un destino consono alle regole della carta stampata. E lei ha accettato il dettame del lavoro, ma non per questo s’è messa in riga. Ha documentato in questi anni tutto ciò che d’intelligente avveniva nella società milanese, ha corso con passo leggero fra inaugurazioni e serate, fra eventi e avvenimenti. Ha raccolto un materiale talmente vasto da uscire dalla mera documentazione fotografica per entrare nell’infinito armadio di reperti che richiede l’antropologia culturale. E per giunta, avendo guardato il passare dei giorni e delle cose con quel occhio suo ironico e bonario, ha del cosmo suo dato una lettura critica. Il suo lavorio di mezzo secolo è pervaso da un sottile suono pettegolo che riesce a non essere mai acido. Documenta non una cronaca, ma un’analisi. Ne risulta oggi un opus colossale che lei stessa forse non sa di possedere.

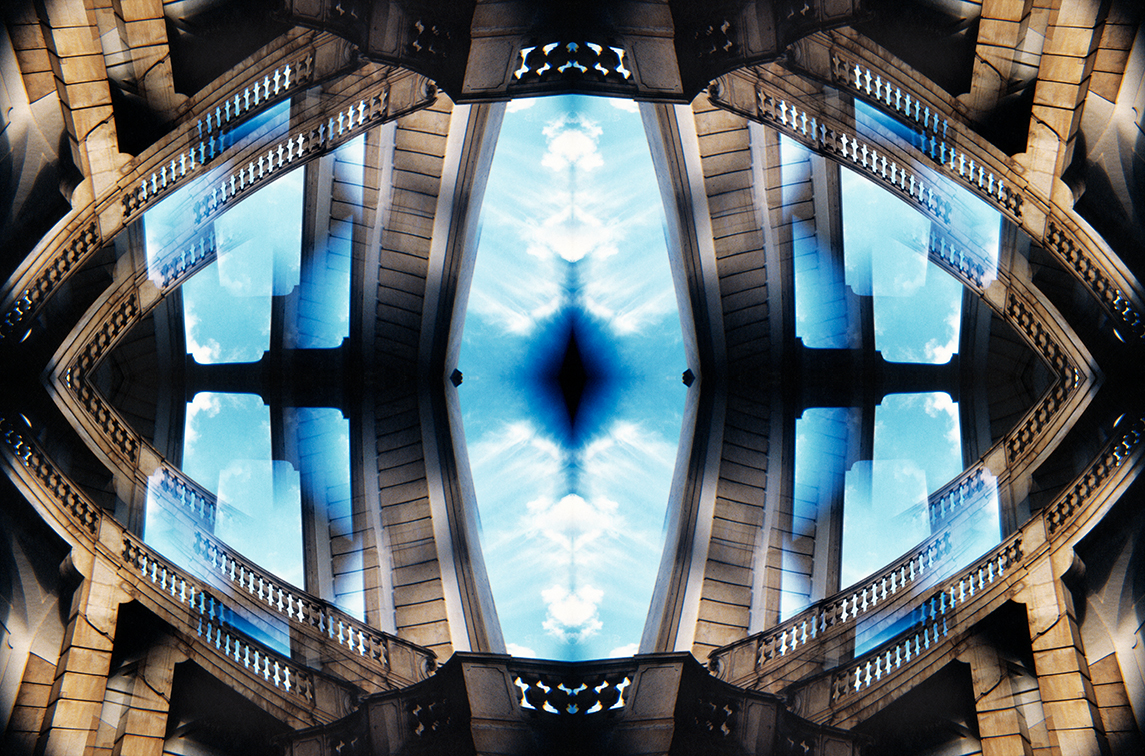

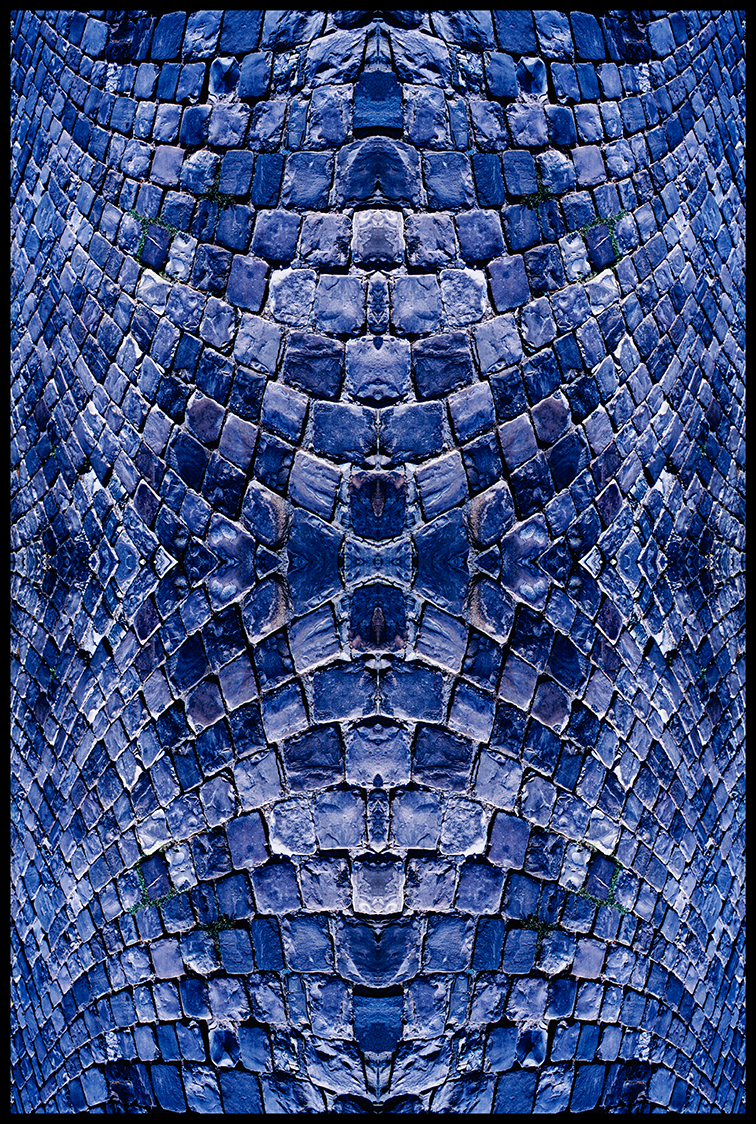

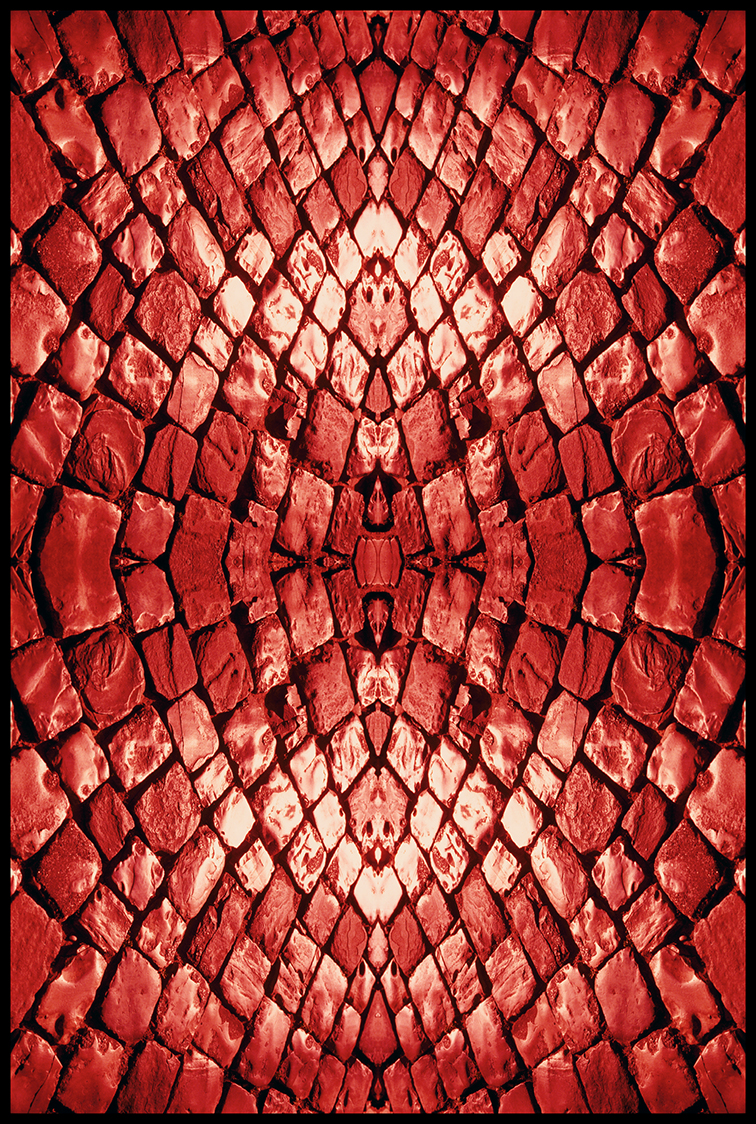

Ma per fortuna non si è limitata alla bisogna storica della narrazione, la Maria Mulas. Ha continuato il suo gioco trasversale nelle varie lingue alle quali accede la meccanica fotografica. Ha perseverato con convinzione nel mantenere viva la dimensione ludica dell’ impegno. E così, accanto alla documentazione rigorosamente in bianco e nero dei premi Nobel passati sui divani di Milano, fra i ritratti colti di sorpresa di Ionesco, Warhol o Moore, oltre le pareti delle gallerie con le mostre appese nascoste dalla ressa del pubblico delle inaugurazione, ricco materiale fotografico pronto per la stampa e la diffusione, ha portato con se il sogno d’una veduta notturna alla Magritte, ha moltiplicato con gli artefici della tecnica i camini sui tetti di Londra o ha ricomposto le sensazioni dell’architettura in un caleidoscopio della fantasia. Queste ultime immagini prendono un destino ben diverso dalle prime. Chiedono si sopravvivere nella dimensione della loro stesura originaria, esigono la forza dell’aura nell’essere appese al muro, si rifiutano ad essere viste posate sulle ginocchia di chi sfoglia una rivista. Sono opere in se, per amatori. E fanno scoprire un’altra Mulas, non più folletto che corre alla ricerca del documento fragrante, ma distillatrice attenta d’una sapienza fine, non più perita in collazione di esseri umani, ma affettuosa fata del fato delle cose e degli esseri.

Philippe Daverio

Galleria Opere

A. Warhol, 1987

Andy Warhol, 1987

Andy Warhol, 1987

Anish Kapoor, 1990

Antenati, 2007

Autoritratto (omaggio a Henri Rousseau), 1998

Autoritratto, 1982

Biennale 90, Jeff Koons e Cicciolina

Caterina Zappa Mulas, 1995

Dario Fò, 1985

Francesco Clemente, 1987

Frieze, 2007

Gillo Dorfles, 1985

Gina Pane, 1979

Joseph Beuys, 1984

Kitsch 1, 1984

Kitsch, 1984

Lea Vergine

Louise Bourgeois, 1986

Luce al tramonto

Meret Oppenheim, 1979

Metamorfosi, 2002

Omaggio a Galla Placidia blu, 1994

Omaggio a Galla Placidia particolare verde, 1994

Omaggio a Galla Placidia rosso, 1994 |

Paloma Picasso, 1972

Patti Zappa Mulas, 1992

Quinte, 1980

Silvana mangano

Sonia Delaunay, 1979

Subway, Londra, 1981

Valentina Cortese 1974

Zapping "Ingrid Bergman", 1987

Zapping "Marylin", 1987

Omaggio a Galla Placidia verde, 1994